Par Bénédicte Monville-De Cecco

Par Bénédicte Monville-De Cecco

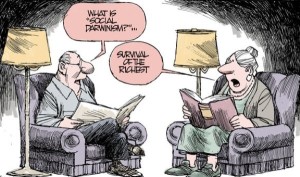

Au XIXe siècle, dans la foulée de la théorie de Charles Darwin qui démontrait l’importance de la sélection naturelle et du rôle de la compétition dans l’évolution, des intellectuels influents tels que Thomas Huxley ou Herbert Spencer inventaient le darwinisme social. Celui-ci consistait, selon la définition qu’en donnait Jean-Marie Pelt[1], à isoler les thèmes de la compétition, de la concurrence vitale, de la lutte pour la vie, de la transmission cumulative des avantages, de l’élimination des moins aptes et à les appliquer aux sociétés humaines. Ces intellectuels « s’efforçaient de prouver que l’homme, grâce à sa haute intelligence et à ses connaissances pouvait modérer l’âpreté de la lutte pour la vie entre les hommes ; mais ils reconnaissaient aussi que la lutte pour les moyens d’existence de tout animal contre ses congénères et de tout homme contre tous les autres hommes était « une loi de la nature »[2].

Ce postulat fondé sur une lecture partielle de Darwin confortait un siècle plus tard la théorie de l’intérêt égoïste comme principal moteur de l’économie, développée par Adam Smith dans son livre La richesse des Nations (1776). Le capitalisme trouvait ainsi sa justification ultime et indépassable : il cessait d’être une construction historique née en Occident au moyen âge, d’être le résultat d’une lente confiscation par une classe de privilégiés de l’ensemble des possibilités d’autoproduction individuelle ou collective et devenait l’expression profonde de la nature des choses. L’évolutionnisme social imposait une vision des sociétés humaines d’où les affectes tels que l’empathie et la compassion, et l’ensemble des faits sociaux qui pouvaient démontrer la partialité de cette thèse étaient niés ou abandonnés.

A l’exception notable de Pierre Kropotkine, prince russe anarchiste qui, à la même époque, effectuait une série de voyages en Sibérie orientale et en Mandchourie septentrionale, à l’occasion desquels il étudiait différentes espèces animales. Les chevreuils traversant le fleuve Amour qu’il observait alors, finissaient de le convaincre que la coopération entre les membres d’une même espèce et parfois entre espèces différentes était un facteur déterminant de l’évolution de la vie animale et humaine.

De leur côté, dans la deuxième moitié du XXe siècle, plusieurs anthropologues réfutaient les théories de l’évolutionnisme social et apportaient a posteriori de l’eau au moulin de Kropotkine. En 1976, Marshall Sahlins, anthropologue américain, publiait un livre important Âge de pierre, Âge d’abondance dans lequel il remettait en cause l’idée selon laquelle l’économie des sociétés « primitives » était une économie de subsistance et de pauvreté. Sahlins faisait la démonstration que contrairement à l’image que nous nous sommes forgée de « sauvage(s) écrasé(s) par (leur) environnement écologique et sans cesse guettés par la famine et l’angoisse »[3], l’économie primitive « n’est pas une économie de la misère, mais qu’elle permet au contraire de déterminer la société primitive comme la première société d’abondance »[4]. Ces sociétés estiment leur abondance à la quantité d’efforts nécessaires pour se procurer leurs besoins. Il n’y existe aucune espèce de désir d’accumulation qui entrainerait nécessairement une quantité d’efforts supplémentaires et le prestige est fondé sur la générosité et la mesure. Leurs modes de production, la chasse et la cueillette ou le mode de production domestique, empêchent la constitution de surplus et sont basés sur la coopération entre les individus. Les échanges sont conçus comme une expression des rapports sociaux et leur égalisation se fait à très long terme. « L’espérance de réciprocité est indéfinie » selon l’expression même de Sahlins.

Récemment encore, les recherches en paleoanthropologie ont infirmé la thèse de Thomas Hobbes qui dans le Léviathan (1651) prétendait que « la guerre de tous contre tous » existait depuis l’aube de temps. Dans un article paru dans Le Monde Diplomatique (juillet 2015), la préhistorienne Marylène Patou-Mathis nous apprend qu’en observant les anomalies ou les traumatismes inscrits sur les ossements de plusieurs fossiles humains du paléolithique, on constate qu’un handicapé physique ou mental, même de naissance, n’était pas éliminé. Dans la majorité des cas de traumatisme, les blessures sont cicatrisées, ce qui démontre que ces humains prenaient soin de leurs malades ou de leurs blessés. Au contraire de ce mythe forgé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle pour renforcer le concept de « civilisation » et le discours sur les progrès accomplis depuis les origines, les vestiges archéologiques conduisent à penser qu’il n’y a pas eu durant le paléolithique de guerre au sens strict. Les humains du paléolithique disposaient par ailleurs d’un territoire de subsistance suffisamment riche et diversifié. En outre, si une quelconque inégalité socio-économique a existé au paléolithique, les preuves font défaut. Tout indique qu’il s’agissait au contraire de sociétés égalitaires et peu hiérarchisées.

Cette croyance en une violence intrinsèque à l’espèce humaine que la société contiendrait tant bien que mal fut également remise en cause par plusieurs études ethnographiques. Pierre Clastre dans l’Archéologie de la violence (1977), pour n’en citer qu’une, montre que dans la majorité des cas la chasse exclut toute agressivité de la part du chasseur et socialise, au contraire, cette violence nécessaire sur le mode de l’échange cosmologique entre l’homme et la nature[5].

Dans nos sociétés occidentales contemporaines, nous observons que ce que nous pouvons raisonnablement qualifier de progrès humain, comme les droits obtenus par les travailleuses et les travailleurs à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l’ont été grâce à la coopération. Au XIXe siècle, elle est un des principaux instruments d’émancipation et pendant la révolution de 1848 par exemple, l’association s’impose comme un moyen de rétablir la parité entre patrons et ouvrier-e-s et la coopération comme un moyen de lutter contre la pratique courante à l’époque du marchandage qui consistait à proposer la réalisation d’un chantier au plus offrant[6]. En 1895, l’identité coopérative est finalement définie par l’Alliance coopérative internationale fondée la même année. Aujourd’hui encore, la réappropriation de l’appareil productif dans le cadre de sociétés décentralisées qui s’appuieraient selon l’expression de la philosophe Simone Weil sur la « coopération méthodique de tous » pourrait être un instrument privilégié d’émancipation des salarié-e-s et des travailleuses et travailleurs précaires face à l’exploitation capitaliste du travail.

Car, contrairement à ce que croyait pouvoir démontrer Hobbes, à la conviction d’Adam Smith ou à ce qu’écrivaient Thomas Huxley ou Herbert Spencer après avoir lu Darwin, c’est l’empathie, voire l’altruisme, et, par conséquent, la coopération qui furent les catalyseurs de l’humanisation.

Bénédicte Monville-De Cecco, anthropologue, conseillère régionale Ile de France (EELV)